高瀬川 支流 滝ノ沢左俣

第一 ヒョングリ滝

第二 ヒョングリ滝

| 所在地 | 長野県大町市

|

|---|---|

| お勧め度 | ★★★★ |

| 難易度 | ◆◆◆◆◆ |

| 訪問日 | 2025/07/12 |

2025年07月12日

前略 TAKU様

このレポートが作れたと言うことは、私は無事に帰宅出来たという事ですね。 此度の滝巡り、貴方様がいなければ滝に出逢える事はおろか、沢からの脱出すらも困難でありました。

滝との出逢い、突破、登攀、高巻き、その全て大変お世話になりました。改めて御礼申し訳上げます。

このレポートが作れたと言うことは、私は無事に帰宅出来たという事ですね。 此度の滝巡り、貴方様がいなければ滝に出逢える事はおろか、沢からの脱出すらも困難でありました。

滝との出逢い、突破、登攀、高巻き、その全て大変お世話になりました。改めて御礼申し訳上げます。

草々

BAL

BAL

失われた時を求めて・・・

あれはもう10年以上は前だっただろう。

跳ね上がる滝、ヒョングリに夢中になってネットで調べていた頃に、沢登りの記事に出会った。

文字としての情報は少なかったが、そこには小さい写真ながらも大きなヒョングリ滝が紹介されていた。

大きな岩から勢いよく飛び跳ねている姿に感動を覚え、いつかは行きたいなぁとパソコンのお気に入りフォルダにその記事のURLを登録していました。

久しぶりにその記事を読み返そうとお気に入りからそのページをクリックした所、「このページに到達できません」と出てしまった。 検索ワードにそれらしき言葉を入力しても記事にはたどり着けない。

結局詳細が分からないままになってしまった。

恐らくそのホームページ自体が無くなってしまったんだと思う。

それでも、その記事に記載されていた一文だけは忘れずにずっと記憶していた。

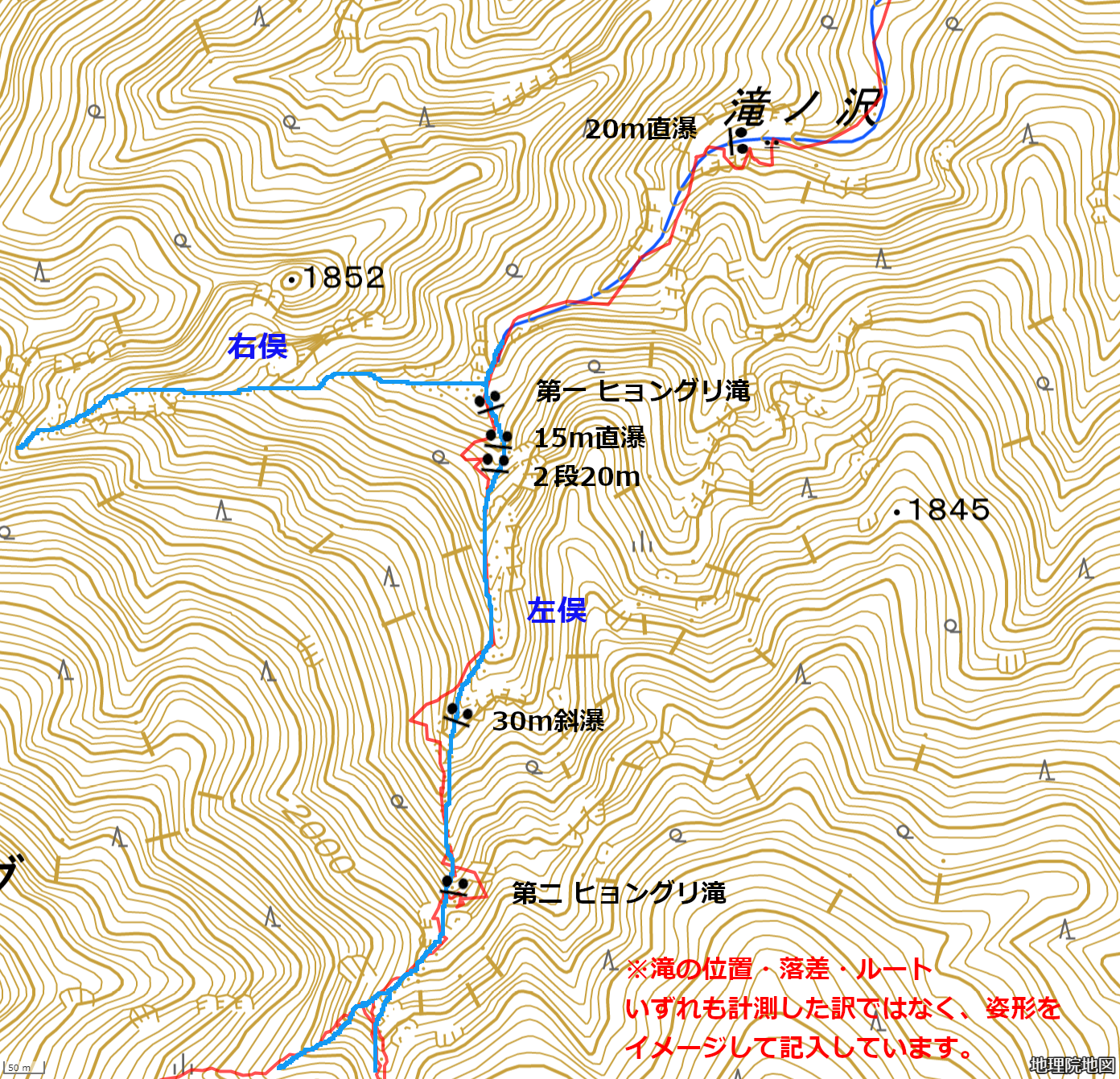

この記憶を辿って地図をチェックした所に浮かび上がって来たのがこの滝ノ沢左俣である。

ネットにはこの沢の記録は一切見当たらない。

果たしてそのヒョングリ滝があるのか、そんな朧気な記憶ではどうにも挑戦する気にならない。

滝仲間にそのヒョングリ滝の話をしても誰も知らない。

そしてそれをTAKUさんに質問した所、なんと滝ノ沢へと探索に行ってくれていた。 その時は日帰りでの遡行計画で、大きな滝が出た所で引き返したので、詳細は分からず仕舞いとなった。

それをTAKUさんは私にわざわざ報告をして頂き、それでは次回は一泊二日の沢泊で行きませんか? と尋ねたところ二つ返事で承諾を頂いた。

そして、ヒョングリ滝への挑戦が始まった。

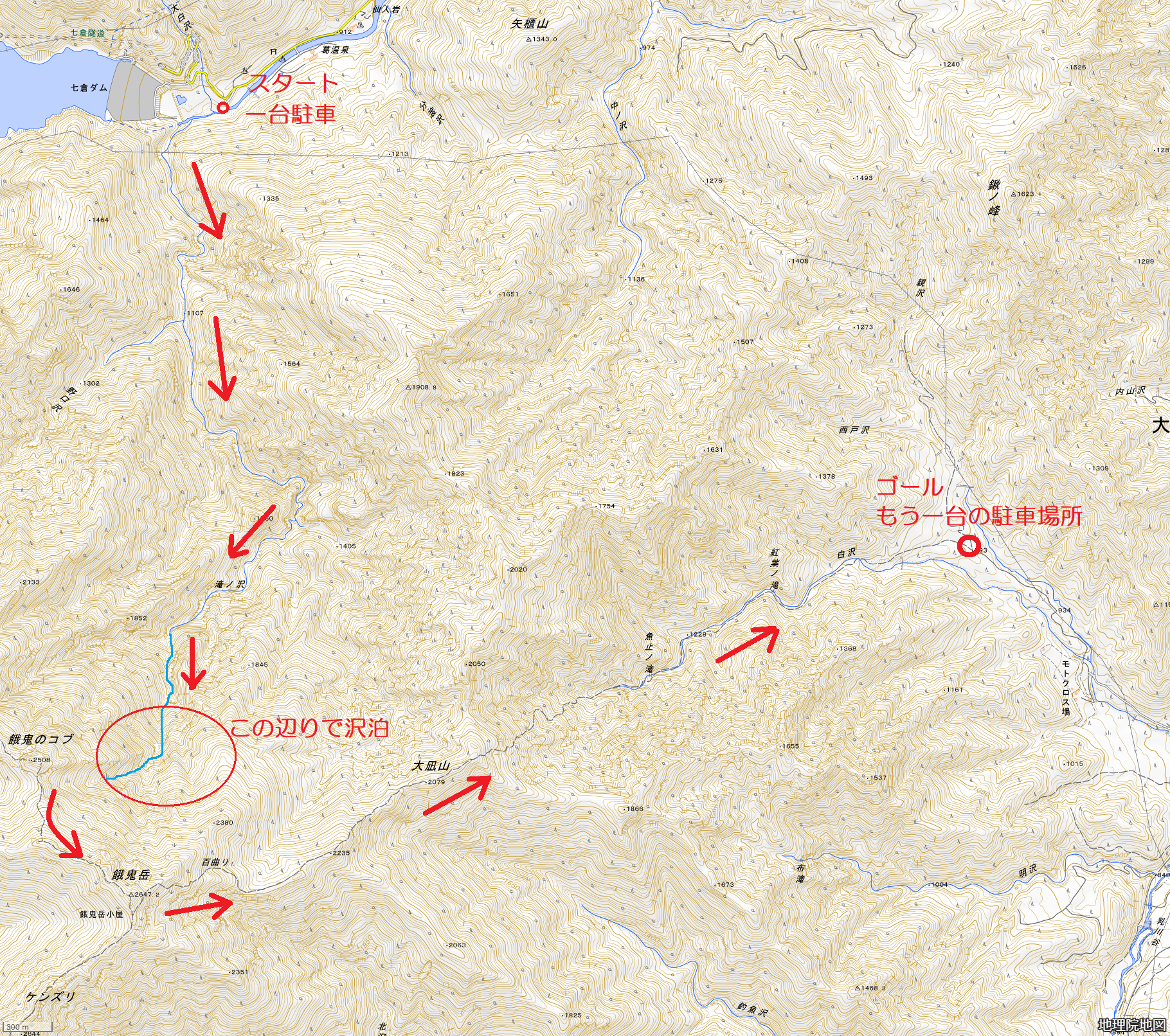

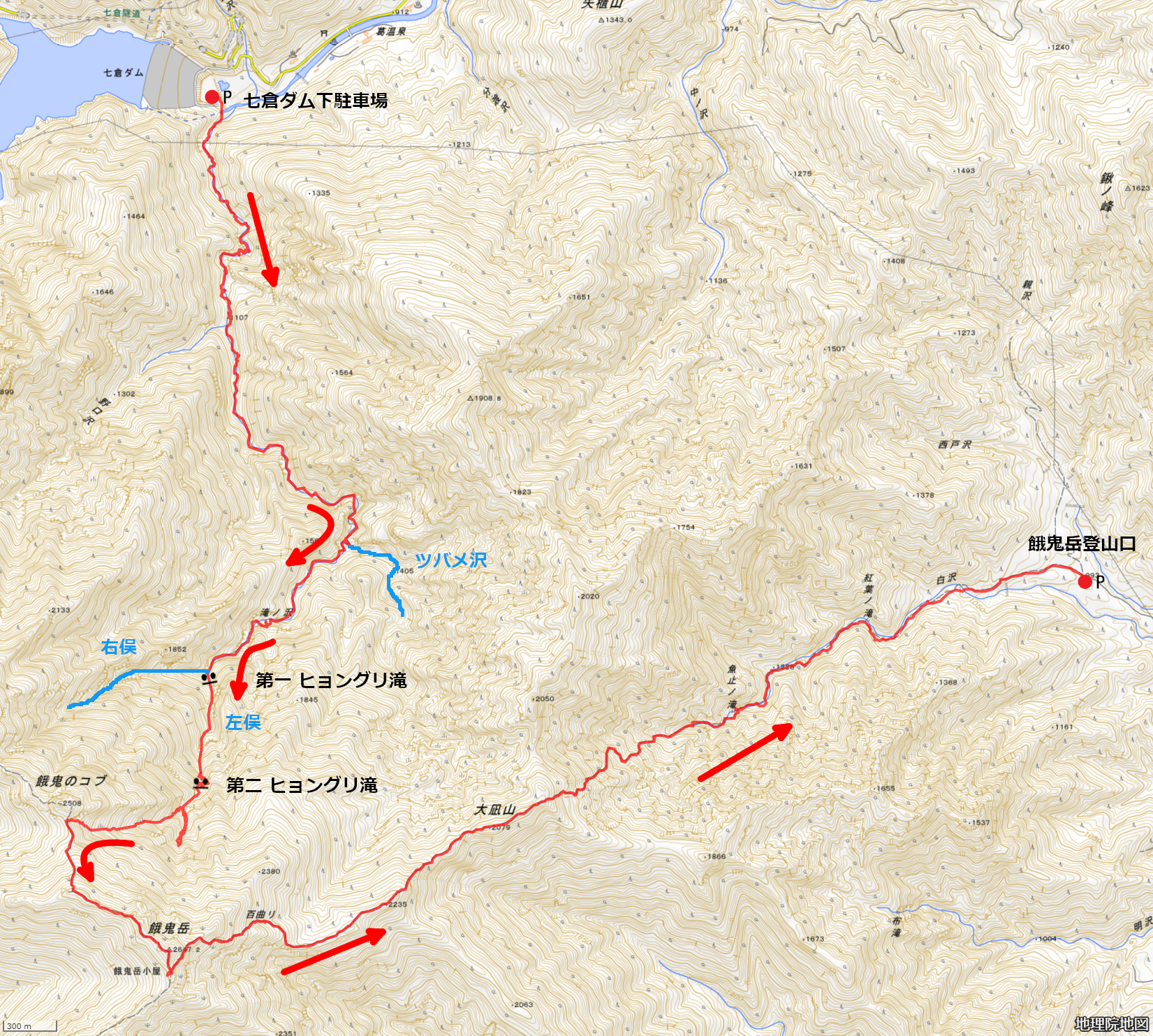

今回のプランは左沢を詰めて登山道に出て、餓鬼岳経由で下山するというもの。

だからスタートと下山が変わります。

まずはゴール地点である餓鬼岳登山口の駐車場にTAKUさんの車を駐車。そして私の車で高瀬川ダムの駐車場へ。 ここから沢登りスタートです。

ダム駐車場から水平に見えている沢が滝ノ沢です。林道歩きとかはなくスムーズに沢に入れるのでアプローチ最高ですね。

最初は優しい沢登り。

花崗岩の綺麗な砂地。

序盤で楽しみしていた壺ギリギリでのヒョングリ滝。いやぁこれかっこいい。

その上には中腹からのヒョングリ滝。ここの巻きが最初の難所になるでしょう。

右岸側だと優しく巻けるように思えるのですが、一枚岩を越えるのが至難。掴むところないしヌメリが強くて滑り落とされる。

てな訳で左岸での高巻きとなります。

急斜面をグイーッと上がると崖上に出ます。そこにはお誂え向きに太い木が立っているので、それを支点にロープを下ろします。

落ち口上を目指して強制懸垂下降です。それしか手が無いです。

だいぶ高い位置にいますが、30mロープをダブルで使ってお釣り無し。ジャストな長さで落ち口に着地出来ました。

この先はしばらく平流。癒し系の優しい時間。見所沢山でこの沢の素晴らしさが伺える。

しかししばしば出てくる滝は巻く事になるが、その点は優しくない。危険という程ではないが緊張感は強いられる。 個人的に一番心配だったのがツバメ沢と右俣の出合いの手前にあるギュッと狭まった2mの淵。

逃げ場がないし深そうだしどう進めるか分からなかったけど、そこはTAKUさんがあっさり突破。

左壁を触りながら進むと腰辺りまで浸かるけど普通に登れた。ビックリです。

ちなみに我々が向かう前日にはまとまった雨が降っていたので、今回は増水中でしたが問題なく進めたので、平時はより楽に越えられると思います。

さあこれで二俣。

滝ノ沢とツバメ沢の出合い。

左俣はツバメ沢と名前を変えて、沢ヤさんのメジャーなコースとなります。こちらは記録が散見されます。

だけど我々はヒョングリを探しに滝ノ沢の本流を進む。

穏やかな渓谷でサクサクと進んでいたが、屈強の門番といって過言ではないハングした20m滝が現れる。

これを越えられるかが一番の問題だ。

これさえ越えれば何とかなる。

そんな風に思っていた。

左右共に絶壁でとても弱点があるようには思えない。特に左岸の岩壁は手のつけようがないのは明らかだ。

だとすれば右岸を詮索。

ここでTAKUさんのアグレッシブさが全開となる。

「とにかく小さく巻く。その方が速いから」

どうやらそれがコンセプトのようで、ギリギリを攻めていく。

誤解になるので訂正しておきます。これについては私の見解です。

私には危険としか思えないが、TAKUさんは危険ではないと判断をして挑戦している。

危険や恐怖に対しての基準が違い過ぎる。

これから先々にある滝を越えるに当たっても私が「よくあそこを越えられますね」と言うと、「足がしっかり乗れたから大丈夫だった」とかサラッと言ってくれる。

私がヘタレなのは否定しないが、TAKUさんの技量が凄いとしか思えない。

TAKUさんにとっては普通で、私には危険。 この記事は私の見解で記載されていますので、かなり危険な沢登りとなっていますが、人によっては大袈裟だと呆れるかも知れません。

20m滝の脇には狭いルンゼがあり、そこを上がっていければ越えられるとTAKUさんは判断をして上がっていく。

私には危うすぎて近寄る事すら出来ない。お願いだから事故らないでぇーと遠くから祈るしかない。

中腹まで登った所で、「その先は上がれなかった」と悔しそうに下りてきた。

登ってしまった岩壁を下りるのも難しい動きだと思うが、「登れたんだから、下りられる」とケロッと言っていた。

TAKUさんの登山用語集には「セミになる(その場で硬直)」って言葉はないのだろうなと思った。

狭いルンゼは諦めるとして、ではどうするか。

ちょい戻った所に右岸には枝沢から滝が落ちていた。

ここからなら行けそうだと滝の脇を登っていく。

TAKUさんはすぐに岩壁から離れ、20m滝側へと目指そうとするが、そこは崖っぷちを進むトコだったので、もっと枝沢の滝の上まで登れば安全な高巻きが出来そうだと説得をして登りを続ける。

しかし登っても登っても見える岩壁は益々弱点がなくなり、剥き出しの岩盤はより堅固になり手が付けられない状況になっていく始末。

これではダメだと一旦20m滝前まで戻る。

こうなっては先ほどTAKUさんが提案した小さく巻く崖っぷちに挑むしかない。

枝沢の滝を20mほど登ったら、岩壁に狭いながらも足が乗れるくらいの斜面が見えたので滝から離れる。

斜面に上がれば、確かに進めるければ一歩進むごとに高度が増していくので緊張が強いられる。掴むものも少ないので、バランス保持で筋肉を駆使している中、TAKUさんは飄々と進んでいく。本当に凄い人だ。

特に印象に残っているのは掴めるものが何もないズバッと切れ落ちた岩壁上で、幅20cm程の棚がありそれを5mくらい進まないとならなくて、躊躇して覚悟が決まるまで動けなかったのだが、そんな私を見てTAKUさんは「足場あるやん」と呆れていた。

20m滝が下方に見えるくらいまでは斜面を上がってきた。それでもまだ滝には遠い。今乗っている斜面は急下降となるので、ここで懸垂下降を行う。

やや斜め懸垂となるので、振られるとオーバーハングの岩壁に吸い込まれてしまうので壁から離れないよう慎重に下った。

ロープから下りたそこは、TAKUさんがフリーで上がろうとしたルンゼの上についていた。

ここからもう一コブ斜面を上がって、再び懸垂下降を行うとようやく20m滝の落ち口へと着地できた。

この高巻きは芸術の域だ。

私には見つけられなかったルートであり、一人では敗退確定の所だ。

それを自信を持って進んだTAKUさんの判断には感服する。

油断すればあっさり滑落出来る崖っぷちのトラバースと懸垂下降は精神をゴリゴリに消費させられ、気持ち的にはフラフラな状態。

それでも、これで難所は越えられたと思えば、喜びと共に気持ちは弛緩した。

この先はまだ未知ではあったけれど、こんな難しい高巻きはそう滅多に見られないレベルで、一つの沢に一つあるクラスの難易度の高い高巻きだったので、経験則ではこれ以上のヤバい所はなかろうとタカをくくった。

20m滝の上流は、ちょうど直角に曲がっている所だったので、上流は滝下からでは見えはしなかった。だから、どうなっているのかは分かってはいなかった。

懸垂下降を終えて、落ち口から上流を歩き始める。

嫌な予感がした。

滝が終わっても、まだ両岸の側壁は高く、圧し掛かるような重みを感じた。

その先は岩壁がより狭まり、そこに10m程の滝が待ち構えていた。

一目見て、私には越えられる代物ではないと分かった。そして左右ともに絶壁で全く高巻ける弱点が見当たらない。 前方は10m滝。後ろは20m滝の落ち口。

正しく前門の虎後門の狼。

詰んだなと思った。

難所の終わりだと思った所は、絶望の始まりであり、つまりは命の終わりの始まりを示唆していた。

後ろから歩いてきたTAKUさんが目の前の10m滝を見て一言。

「あらま」

だって。

そのセリフは、スーパーでお野菜がいつもより安い値札が付いていた時につぶやく様そっくりじゃないの。

ウキウキにレジかごに野菜を入れるかのように、平然と10m滝の直登を始めるTAKUさん。

私も真似して登ってみるが中腹で立ち往生。

TAKUさんは高さに怯みもせずジリジリと上がる。そのバランス取りや所作が美しい。

無事に落ち口に到達すると、やがて私に向けてロープが投げられた。

まるで「塔の上のラプンツェル」の髪の毛が落ちてきたよう。

まさしく命綱。

ロープを掴めば怖いものはない。バランスもバッチリ。おかげで滝を突破出来た。

有り難いものの自分では突破出来ない悔しさも同時に味わう。

絶望感からは救われたものの、この沢はこれからも試練が待ち構えていた。

とても安らげない、楽しめない、癒されない。ひたすら恐怖と無能感との戦いだ。

この先も5~10mの滝は続く。そのどれもが優しくない。

直登の時も、高巻きの時も、絶妙なバランスで登っていくTAKUさんの動きに惚れ惚れする。

そして何度となく下ろされる長い金髪もといロープ。

間違いなく10回以上は命を救われている。

ロープを下ろして貰う度に迷惑を掛けている申し訳なさと情けなさに苦しくなるが、それでも最悪ではない。

一番やってはいけないのは事故だ。

滑落して怪我して、身動き出来なくなったりして行動不能になる事こそが最大の迷惑になる。

それだけは阻止する為に、無理してチャレンジするのを避けて、行けると明確に判断取れたポイントだけを自力で進み、危ういと体が強張ったらTAKUさんに声を掛けてロープを投げて貰う。

それを繰り返した。

途中からは、TAKUさんも私が登れるか登れないかの判断がついてきたようで、何も言わずともロープが下りてきた。

なんかホントすいませんです。

滝ノ沢の二俣に到達。

推測していた左俣へと足を踏み入れた。果たしてヒョングリ滝と出会えるのか、気分は徳川埋蔵金だ。 そして唐突にヒョングリ滝の登場。

左俣のF1がまさにそれだった。

落差はないものの見事な跳ねっぷりだ!

頭の中に格納している失われたホームページの写真ではもっと大きな滝であったので、これは前哨戦であろうと判断をした。

この滝だけは自分でも直登出来た。

左側を登って、最後は落ち口の水流の中に足場を探して無事に越えられた。かなり嬉しかった。

最初からヒョングリ滝に出会えた事で、更なる大当たりが見込める確変に入った気がして、不安が無くなっていく。

これなら見つけられるはずだ。間違いない。

その後もTAKUさんに助けられつつ(すいません)、いくつかの滝を越えていく。

30m斜瀑は左岸巻きで越えていくが、砂と小石が硬い岩盤に乗っていて滑るし掴めないし、高度感が増してきて滑ったら一発アウトって感じの状態でかなり緊張した。

それをなんとか越えると、遠くにヒョングリ滝が見えた。

落ち口から直瀑で落下してから、中腹で出っ張った岩にぶつかり大きく跳ね上がっている。落差は30m以上だ。

空と共に見えるその姿は、まさしく私が記憶していた写真と一致した。

あった、ヒョングリ滝は確かにあったんだ。間違いではなかった!

もう一つ、滝を越えると(TAKUさんに助けられてね)、ヒョングリ滝の正面に立つ。

遠目から見た通りの大きさ。上流故に水量が減ったからか、跳ね上げているものの威力は弱い。やや癒し系な姿になっている。

その先を望むと、巻きは確かに右岸から。これもまた記憶通りだ。

周囲は厳しい。左岸は絶壁で、右岸は砂のルンゼ。まるで寛げない滝前で全くのんびりは出来ない。 近づいていくと跳ね上がり舞い落ちる滝水から発生するミストが強い風と共に体に当たる。

ヒョングリは前方へ10m以上は飛んでいるだろう。なんとも奥行きのある滝となっており非常に美しい。

時間は既に夕方。そろそろ日没を迎える。

ここで行動を打ち切るとするが、この場所は全く安らぎがない。

河原なんてない。

本来ならこんな所で沢泊するなんて有り得ないのだが、もうここで何とかするしかない。

滝から離れた所の、急斜面のルンゼを整地する。

砂を平らにするのは難しい。木や岩を使って均してもサラサラと崩れてしまう。

それでも二人分の平坦な場所はなんとか作れた。

落石は危ういし、雨が降れば崩れるし、風を吹いても流されそうなカメハメハ大王の歌のような不安定さ。

その中でテントを張った。

ペグなんて打ちようがないし、打ったって支えにはならないというかそれキッカケで崩れちゃいそう。

自立型のテントを持ってきて良かったな。軽量化の為にツェルトにしようか悩んだけど、ペグ打てない場所かも知れないと予想してたのが正解だった。

滝前の水を汲んで食事を終えれば、後は寝るだけ。

すぐに眠りについたが、疲労からか足が攣って起こされるのが二回。ぐっすり寝る事は出来ず、何度も目覚めて安らぎのない夜を過ごした。

2025年07月12日

朝、まだ明るくなる前に起きて、朝御飯を食べる。

まず起きた時にテントが崩れなかった事に感謝した。夜中に目覚めた時に外の様子を見ていたが、サラサラとした風が吹いているだけで天気は全く荒れず平穏だった。

朝一からヒョングリ滝の高巻き。 右岸から藪を払いつつ移動していくと落ち口上にピッタリ着いた。

最初から激しい運動。始まって分かった事だが、体力は全く回復していない。

元々の体力が100だったとして、昨日行動を終了した時点で体力は10くらいになっていた。 そして今朝の高巻きした時点で体力は30あるかどうか怪しい。

ドラクエの宿屋に泊まれば「ゆうべはお楽しみでしたね」とか言われつつ全回復出来るのに。

こんなに削れたままだとは、昨日は本当にしんどかったのだと思い返した。

登山道に出るまでもまだまだ遠いのに、元気とは程遠い疲労感。

このヒョングリ滝の上流は小滝はあるものの、大きな滝は無くなった。

おそらく、左俣最初のヒョングリ滝と、1850mにあるヒョングリ滝で二つなのかな。

もう一つを期待していたので、その点では残念でしかない。

気持ちを切り替えて、下山へと向かおう。

まずは登山道まで登らなければならない。

その距離は標高で500mくらい。

ここから先もしんどいもので、滝は無いし、斜面も落ちついたけれど、砂が積まれたガレ場を進んでいくようなもので、足を乗せると沈んでしまう。

大きな木はなく、草しか生えてないので手は掴むものはない。

斜面を登ったら沈んで、足を上げてちょっと登ったらまた沈む。また踏ん張ってちょい登る。

これを繰り返す。

足の負担が酷い。蹴る動作が多すぎる。砂山を登ってるようなものだ。

途中からアキレス腱が痛くなり始め、切れるんじゃないかと凄く心配になった。

この時点で体力はほぼ使い切った。

後半は登った時間と同じ時間を休憩しないと動けない始末。

難しさとか技術を要する訳ではないので危うさはない。ひたすら気合いと根性を要求される登り。

鬱蒼とした木々の中に入ると、そこは待ちに待った登山道であった。

ここも記憶通り、餓鬼のコブの脇に出た。

「餓鬼のコブに行きますか?」

そうTAKUさんから質問を受けた。

せっかく来たんだから、余すことなくこの周囲を拝んでみたいものだが、気力も体力もない。

「行けません……」

行きたくない訳ではなく、純粋に行ける気がしなかったので、そう答えた。

登山道に出れば終わりではなく、餓鬼岳の山頂まで標高差で200mは登らなければならない。

コースタイムでは1時間くらい。

登山道なので歩きやすいが、全く足が出ない。周囲の景観は流石の北アルプスの絶景で、遠くに見える稜線の荒々しさと雄大さに清々しさを感じるが、それを楽しんでいる余裕は一切ない。

一歩一歩、集中して登った。

1時間10分、コースタイムより遅れてようやく餓鬼岳山頂。

あくまでも通過点ではあるものの、この山から生まれる数多の滝の素晴らしさを知っている分、ご両親に会ったような気持ちにあり、自然と「産んでくれてありがとう」と呟いていた。

これであとはもう下る一方。アキレス腱もなんとか持った。ゆっくり慎重に進めばもう安全だ。心にゆとりが持てた。

下り始めて5分で、餓鬼岳小屋に到着。山頂と目の鼻の先に山小屋があるって凄いね。

ここで水を購入して、ゆっくりお昼ご飯。

空は青く高く、日差しはキツいがそれも気持ちよいものだ。非常に優雅な一時だ。

これでゴールなら最高なんだけどね。

十分に腹ごしらえをしたら餓鬼岳登山口まで下りましょう。

下山路はあまり調べてなかったけど、3時間くらいかなと想像していたがコースタイムを計算したら、餓鬼岳小屋から登山口まで4時間45分と書かれている。しかも標高差で1600mを降りなければならない。

これは、鬼だ。途方のない距離と時間に寒気がした。

ここからはTAKUさんとは別行動。

餓鬼岳駐車場に向かうだけだから、各々のペースで行きましょう。

自分は間違いなく遅くなるので、駐車場で待ってて下さいと伝える。

TAKUさんは相変わらず元気だ。

下り道でカーブを曲がったと思ったらもう姿は消えた。一瞬で置き去りにされた。

下りならなんとかなるだろうけど、下りでもしんどすぎた。

30分歩き続けるのが精一杯で、10分休憩して歩き出すを繰り返す。

ちょっとした起伏の登りがあれば停滞し、たった3mくらいでも登ると息が切れて止まってしまう。

全く思い通りに動けない。

もう速さとかは諦めて、とにかく転倒とかで怪我しない事にだけ集中した。

下山路の後半、デザートが待っている。

魚止メの滝だ。登山道からすぐに滝前に行ける。

高さも横幅も十分。岩盤の威圧感も素晴らしい。でも全く余裕がないので楽しめなかった。

もう一つある紅葉の滝は遠望過ぎるし草木に隠れててよく分からんかった。

そんな状態で5時間50分。コースタイムから1時間強遅れた情けない行動時間で餓鬼岳登山口に到着。

無事に下山が出来た自分の気力と、踏ん張った体にガチでお疲れと呟いた。

餓鬼岳駐車場で待機しているTAKUさんと久し振りに合流。

TAKUさんでも下山には4時間30分掛かったようで、この下りは本当にしんどかったと言っていた。

ずいぶんお待たせしてしまってすいませんでした。

最初の計画の段階から、待たせる事になるだろうとは思っていたので、下山路にTAKUさんの車を駐車しておいて良かった。

あとはTAKUさんの車で七倉ダム下の駐車場まで走って、スタート地点に戻り、今回の滝巡りは終了。 年齢と共に落ちる体力。最近では月間100km以上はジョギングしているので、それなりに鍛えてるとは思うけど、全然ダメダメだねぇ。

でも行きたい滝は尽きない。体力が尽きても、気力だけで抗ってやろうと思います。

あれはもう10年以上は前だっただろう。

跳ね上がる滝、ヒョングリに夢中になってネットで調べていた頃に、沢登りの記事に出会った。

文字としての情報は少なかったが、そこには小さい写真ながらも大きなヒョングリ滝が紹介されていた。

大きな岩から勢いよく飛び跳ねている姿に感動を覚え、いつかは行きたいなぁとパソコンのお気に入りフォルダにその記事のURLを登録していました。

久しぶりにその記事を読み返そうとお気に入りからそのページをクリックした所、「このページに到達できません」と出てしまった。 検索ワードにそれらしき言葉を入力しても記事にはたどり着けない。

結局詳細が分からないままになってしまった。

恐らくそのホームページ自体が無くなってしまったんだと思う。

それでも、その記事に記載されていた一文だけは忘れずにずっと記憶していた。

『左沢へと入るとやがて大きいヒョングリ滝が現れる。

それを右岸で巻くと又も大きなヒョングリ滝。

詰めると餓鬼のコブの脇に出た』

それを右岸で巻くと又も大きなヒョングリ滝。

詰めると餓鬼のコブの脇に出た』

この記憶を辿って地図をチェックした所に浮かび上がって来たのがこの滝ノ沢左俣である。

ネットにはこの沢の記録は一切見当たらない。

果たしてそのヒョングリ滝があるのか、そんな朧気な記憶ではどうにも挑戦する気にならない。

滝仲間にそのヒョングリ滝の話をしても誰も知らない。

そしてそれをTAKUさんに質問した所、なんと滝ノ沢へと探索に行ってくれていた。 その時は日帰りでの遡行計画で、大きな滝が出た所で引き返したので、詳細は分からず仕舞いとなった。

それをTAKUさんは私にわざわざ報告をして頂き、それでは次回は一泊二日の沢泊で行きませんか? と尋ねたところ二つ返事で承諾を頂いた。

そして、ヒョングリ滝への挑戦が始まった。

今回のプランは左沢を詰めて登山道に出て、餓鬼岳経由で下山するというもの。

だからスタートと下山が変わります。

まずはゴール地点である餓鬼岳登山口の駐車場にTAKUさんの車を駐車。そして私の車で高瀬川ダムの駐車場へ。 ここから沢登りスタートです。

ダム駐車場から水平に見えている沢が滝ノ沢です。林道歩きとかはなくスムーズに沢に入れるのでアプローチ最高ですね。

最初は優しい沢登り。

花崗岩の綺麗な砂地。

序盤で楽しみしていた壺ギリギリでのヒョングリ滝。いやぁこれかっこいい。

その上には中腹からのヒョングリ滝。ここの巻きが最初の難所になるでしょう。

右岸側だと優しく巻けるように思えるのですが、一枚岩を越えるのが至難。掴むところないしヌメリが強くて滑り落とされる。

てな訳で左岸での高巻きとなります。

急斜面をグイーッと上がると崖上に出ます。そこにはお誂え向きに太い木が立っているので、それを支点にロープを下ろします。

落ち口上を目指して強制懸垂下降です。それしか手が無いです。

だいぶ高い位置にいますが、30mロープをダブルで使ってお釣り無し。ジャストな長さで落ち口に着地出来ました。

この先はしばらく平流。癒し系の優しい時間。見所沢山でこの沢の素晴らしさが伺える。

しかししばしば出てくる滝は巻く事になるが、その点は優しくない。危険という程ではないが緊張感は強いられる。 個人的に一番心配だったのがツバメ沢と右俣の出合いの手前にあるギュッと狭まった2mの淵。

逃げ場がないし深そうだしどう進めるか分からなかったけど、そこはTAKUさんがあっさり突破。

左壁を触りながら進むと腰辺りまで浸かるけど普通に登れた。ビックリです。

ちなみに我々が向かう前日にはまとまった雨が降っていたので、今回は増水中でしたが問題なく進めたので、平時はより楽に越えられると思います。

さあこれで二俣。

滝ノ沢とツバメ沢の出合い。

左俣はツバメ沢と名前を変えて、沢ヤさんのメジャーなコースとなります。こちらは記録が散見されます。

だけど我々はヒョングリを探しに滝ノ沢の本流を進む。

穏やかな渓谷でサクサクと進んでいたが、屈強の門番といって過言ではないハングした20m滝が現れる。

これを越えられるかが一番の問題だ。

これさえ越えれば何とかなる。

そんな風に思っていた。

左右共に絶壁でとても弱点があるようには思えない。特に左岸の岩壁は手のつけようがないのは明らかだ。

だとすれば右岸を詮索。

ここでTAKUさんのアグレッシブさが全開となる。

「とにかく小さく巻く。その方が速いから」

どうやらそれがコンセプトのようで、ギリギリを攻めていく。

誤解になるので訂正しておきます。これについては私の見解です。

私には危険としか思えないが、TAKUさんは危険ではないと判断をして挑戦している。

危険や恐怖に対しての基準が違い過ぎる。

これから先々にある滝を越えるに当たっても私が「よくあそこを越えられますね」と言うと、「足がしっかり乗れたから大丈夫だった」とかサラッと言ってくれる。

私がヘタレなのは否定しないが、TAKUさんの技量が凄いとしか思えない。

TAKUさんにとっては普通で、私には危険。 この記事は私の見解で記載されていますので、かなり危険な沢登りとなっていますが、人によっては大袈裟だと呆れるかも知れません。

20m滝の脇には狭いルンゼがあり、そこを上がっていければ越えられるとTAKUさんは判断をして上がっていく。

私には危うすぎて近寄る事すら出来ない。お願いだから事故らないでぇーと遠くから祈るしかない。

中腹まで登った所で、「その先は上がれなかった」と悔しそうに下りてきた。

登ってしまった岩壁を下りるのも難しい動きだと思うが、「登れたんだから、下りられる」とケロッと言っていた。

TAKUさんの登山用語集には「セミになる(その場で硬直)」って言葉はないのだろうなと思った。

狭いルンゼは諦めるとして、ではどうするか。

ちょい戻った所に右岸には枝沢から滝が落ちていた。

ここからなら行けそうだと滝の脇を登っていく。

TAKUさんはすぐに岩壁から離れ、20m滝側へと目指そうとするが、そこは崖っぷちを進むトコだったので、もっと枝沢の滝の上まで登れば安全な高巻きが出来そうだと説得をして登りを続ける。

しかし登っても登っても見える岩壁は益々弱点がなくなり、剥き出しの岩盤はより堅固になり手が付けられない状況になっていく始末。

これではダメだと一旦20m滝前まで戻る。

こうなっては先ほどTAKUさんが提案した小さく巻く崖っぷちに挑むしかない。

枝沢の滝を20mほど登ったら、岩壁に狭いながらも足が乗れるくらいの斜面が見えたので滝から離れる。

斜面に上がれば、確かに進めるければ一歩進むごとに高度が増していくので緊張が強いられる。掴むものも少ないので、バランス保持で筋肉を駆使している中、TAKUさんは飄々と進んでいく。本当に凄い人だ。

特に印象に残っているのは掴めるものが何もないズバッと切れ落ちた岩壁上で、幅20cm程の棚がありそれを5mくらい進まないとならなくて、躊躇して覚悟が決まるまで動けなかったのだが、そんな私を見てTAKUさんは「足場あるやん」と呆れていた。

20m滝が下方に見えるくらいまでは斜面を上がってきた。それでもまだ滝には遠い。今乗っている斜面は急下降となるので、ここで懸垂下降を行う。

やや斜め懸垂となるので、振られるとオーバーハングの岩壁に吸い込まれてしまうので壁から離れないよう慎重に下った。

ロープから下りたそこは、TAKUさんがフリーで上がろうとしたルンゼの上についていた。

ここからもう一コブ斜面を上がって、再び懸垂下降を行うとようやく20m滝の落ち口へと着地できた。

この高巻きは芸術の域だ。

私には見つけられなかったルートであり、一人では敗退確定の所だ。

それを自信を持って進んだTAKUさんの判断には感服する。

油断すればあっさり滑落出来る崖っぷちのトラバースと懸垂下降は精神をゴリゴリに消費させられ、気持ち的にはフラフラな状態。

それでも、これで難所は越えられたと思えば、喜びと共に気持ちは弛緩した。

この先はまだ未知ではあったけれど、こんな難しい高巻きはそう滅多に見られないレベルで、一つの沢に一つあるクラスの難易度の高い高巻きだったので、経験則ではこれ以上のヤバい所はなかろうとタカをくくった。

20m滝の上流は、ちょうど直角に曲がっている所だったので、上流は滝下からでは見えはしなかった。だから、どうなっているのかは分かってはいなかった。

懸垂下降を終えて、落ち口から上流を歩き始める。

嫌な予感がした。

滝が終わっても、まだ両岸の側壁は高く、圧し掛かるような重みを感じた。

その先は岩壁がより狭まり、そこに10m程の滝が待ち構えていた。

一目見て、私には越えられる代物ではないと分かった。そして左右ともに絶壁で全く高巻ける弱点が見当たらない。 前方は10m滝。後ろは20m滝の落ち口。

正しく前門の虎後門の狼。

詰んだなと思った。

難所の終わりだと思った所は、絶望の始まりであり、つまりは命の終わりの始まりを示唆していた。

後ろから歩いてきたTAKUさんが目の前の10m滝を見て一言。

「あらま」

だって。

そのセリフは、スーパーでお野菜がいつもより安い値札が付いていた時につぶやく様そっくりじゃないの。

ウキウキにレジかごに野菜を入れるかのように、平然と10m滝の直登を始めるTAKUさん。

私も真似して登ってみるが中腹で立ち往生。

TAKUさんは高さに怯みもせずジリジリと上がる。そのバランス取りや所作が美しい。

無事に落ち口に到達すると、やがて私に向けてロープが投げられた。

まるで「塔の上のラプンツェル」の髪の毛が落ちてきたよう。

まさしく命綱。

ロープを掴めば怖いものはない。バランスもバッチリ。おかげで滝を突破出来た。

有り難いものの自分では突破出来ない悔しさも同時に味わう。

絶望感からは救われたものの、この沢はこれからも試練が待ち構えていた。

とても安らげない、楽しめない、癒されない。ひたすら恐怖と無能感との戦いだ。

この先も5~10mの滝は続く。そのどれもが優しくない。

直登の時も、高巻きの時も、絶妙なバランスで登っていくTAKUさんの動きに惚れ惚れする。

そして何度となく下ろされる長い金髪もといロープ。

間違いなく10回以上は命を救われている。

ロープを下ろして貰う度に迷惑を掛けている申し訳なさと情けなさに苦しくなるが、それでも最悪ではない。

一番やってはいけないのは事故だ。

滑落して怪我して、身動き出来なくなったりして行動不能になる事こそが最大の迷惑になる。

それだけは阻止する為に、無理してチャレンジするのを避けて、行けると明確に判断取れたポイントだけを自力で進み、危ういと体が強張ったらTAKUさんに声を掛けてロープを投げて貰う。

それを繰り返した。

途中からは、TAKUさんも私が登れるか登れないかの判断がついてきたようで、何も言わずともロープが下りてきた。

なんかホントすいませんです。

滝ノ沢の二俣に到達。

推測していた左俣へと足を踏み入れた。果たしてヒョングリ滝と出会えるのか、気分は徳川埋蔵金だ。 そして唐突にヒョングリ滝の登場。

左俣のF1がまさにそれだった。

落差はないものの見事な跳ねっぷりだ!

頭の中に格納している失われたホームページの写真ではもっと大きな滝であったので、これは前哨戦であろうと判断をした。

この滝だけは自分でも直登出来た。

左側を登って、最後は落ち口の水流の中に足場を探して無事に越えられた。かなり嬉しかった。

最初からヒョングリ滝に出会えた事で、更なる大当たりが見込める確変に入った気がして、不安が無くなっていく。

これなら見つけられるはずだ。間違いない。

その後もTAKUさんに助けられつつ(すいません)、いくつかの滝を越えていく。

30m斜瀑は左岸巻きで越えていくが、砂と小石が硬い岩盤に乗っていて滑るし掴めないし、高度感が増してきて滑ったら一発アウトって感じの状態でかなり緊張した。

それをなんとか越えると、遠くにヒョングリ滝が見えた。

落ち口から直瀑で落下してから、中腹で出っ張った岩にぶつかり大きく跳ね上がっている。落差は30m以上だ。

空と共に見えるその姿は、まさしく私が記憶していた写真と一致した。

あった、ヒョングリ滝は確かにあったんだ。間違いではなかった!

もう一つ、滝を越えると(TAKUさんに助けられてね)、ヒョングリ滝の正面に立つ。

遠目から見た通りの大きさ。上流故に水量が減ったからか、跳ね上げているものの威力は弱い。やや癒し系な姿になっている。

その先を望むと、巻きは確かに右岸から。これもまた記憶通りだ。

周囲は厳しい。左岸は絶壁で、右岸は砂のルンゼ。まるで寛げない滝前で全くのんびりは出来ない。 近づいていくと跳ね上がり舞い落ちる滝水から発生するミストが強い風と共に体に当たる。

ヒョングリは前方へ10m以上は飛んでいるだろう。なんとも奥行きのある滝となっており非常に美しい。

時間は既に夕方。そろそろ日没を迎える。

ここで行動を打ち切るとするが、この場所は全く安らぎがない。

河原なんてない。

本来ならこんな所で沢泊するなんて有り得ないのだが、もうここで何とかするしかない。

滝から離れた所の、急斜面のルンゼを整地する。

砂を平らにするのは難しい。木や岩を使って均してもサラサラと崩れてしまう。

それでも二人分の平坦な場所はなんとか作れた。

落石は危ういし、雨が降れば崩れるし、風を吹いても流されそうなカメハメハ大王の歌のような不安定さ。

その中でテントを張った。

ペグなんて打ちようがないし、打ったって支えにはならないというかそれキッカケで崩れちゃいそう。

自立型のテントを持ってきて良かったな。軽量化の為にツェルトにしようか悩んだけど、ペグ打てない場所かも知れないと予想してたのが正解だった。

滝前の水を汲んで食事を終えれば、後は寝るだけ。

すぐに眠りについたが、疲労からか足が攣って起こされるのが二回。ぐっすり寝る事は出来ず、何度も目覚めて安らぎのない夜を過ごした。

2025年07月12日

朝、まだ明るくなる前に起きて、朝御飯を食べる。

まず起きた時にテントが崩れなかった事に感謝した。夜中に目覚めた時に外の様子を見ていたが、サラサラとした風が吹いているだけで天気は全く荒れず平穏だった。

朝一からヒョングリ滝の高巻き。 右岸から藪を払いつつ移動していくと落ち口上にピッタリ着いた。

最初から激しい運動。始まって分かった事だが、体力は全く回復していない。

元々の体力が100だったとして、昨日行動を終了した時点で体力は10くらいになっていた。 そして今朝の高巻きした時点で体力は30あるかどうか怪しい。

ドラクエの宿屋に泊まれば「ゆうべはお楽しみでしたね」とか言われつつ全回復出来るのに。

こんなに削れたままだとは、昨日は本当にしんどかったのだと思い返した。

登山道に出るまでもまだまだ遠いのに、元気とは程遠い疲労感。

このヒョングリ滝の上流は小滝はあるものの、大きな滝は無くなった。

『それを右岸で巻くと又も大きなヒョングリ滝』

という記憶は間違っていたのだろう。おそらく、左俣最初のヒョングリ滝と、1850mにあるヒョングリ滝で二つなのかな。

もう一つを期待していたので、その点では残念でしかない。

気持ちを切り替えて、下山へと向かおう。

まずは登山道まで登らなければならない。

その距離は標高で500mくらい。

ここから先もしんどいもので、滝は無いし、斜面も落ちついたけれど、砂が積まれたガレ場を進んでいくようなもので、足を乗せると沈んでしまう。

大きな木はなく、草しか生えてないので手は掴むものはない。

斜面を登ったら沈んで、足を上げてちょっと登ったらまた沈む。また踏ん張ってちょい登る。

これを繰り返す。

足の負担が酷い。蹴る動作が多すぎる。砂山を登ってるようなものだ。

途中からアキレス腱が痛くなり始め、切れるんじゃないかと凄く心配になった。

この時点で体力はほぼ使い切った。

後半は登った時間と同じ時間を休憩しないと動けない始末。

難しさとか技術を要する訳ではないので危うさはない。ひたすら気合いと根性を要求される登り。

鬱蒼とした木々の中に入ると、そこは待ちに待った登山道であった。

ここも記憶通り、餓鬼のコブの脇に出た。

「餓鬼のコブに行きますか?」

そうTAKUさんから質問を受けた。

せっかく来たんだから、余すことなくこの周囲を拝んでみたいものだが、気力も体力もない。

「行けません……」

行きたくない訳ではなく、純粋に行ける気がしなかったので、そう答えた。

登山道に出れば終わりではなく、餓鬼岳の山頂まで標高差で200mは登らなければならない。

コースタイムでは1時間くらい。

登山道なので歩きやすいが、全く足が出ない。周囲の景観は流石の北アルプスの絶景で、遠くに見える稜線の荒々しさと雄大さに清々しさを感じるが、それを楽しんでいる余裕は一切ない。

一歩一歩、集中して登った。

1時間10分、コースタイムより遅れてようやく餓鬼岳山頂。

あくまでも通過点ではあるものの、この山から生まれる数多の滝の素晴らしさを知っている分、ご両親に会ったような気持ちにあり、自然と「産んでくれてありがとう」と呟いていた。

これであとはもう下る一方。アキレス腱もなんとか持った。ゆっくり慎重に進めばもう安全だ。心にゆとりが持てた。

下り始めて5分で、餓鬼岳小屋に到着。山頂と目の鼻の先に山小屋があるって凄いね。

ここで水を購入して、ゆっくりお昼ご飯。

空は青く高く、日差しはキツいがそれも気持ちよいものだ。非常に優雅な一時だ。

これでゴールなら最高なんだけどね。

十分に腹ごしらえをしたら餓鬼岳登山口まで下りましょう。

下山路はあまり調べてなかったけど、3時間くらいかなと想像していたがコースタイムを計算したら、餓鬼岳小屋から登山口まで4時間45分と書かれている。しかも標高差で1600mを降りなければならない。

これは、鬼だ。途方のない距離と時間に寒気がした。

ここからはTAKUさんとは別行動。

餓鬼岳駐車場に向かうだけだから、各々のペースで行きましょう。

自分は間違いなく遅くなるので、駐車場で待ってて下さいと伝える。

TAKUさんは相変わらず元気だ。

下り道でカーブを曲がったと思ったらもう姿は消えた。一瞬で置き去りにされた。

下りならなんとかなるだろうけど、下りでもしんどすぎた。

30分歩き続けるのが精一杯で、10分休憩して歩き出すを繰り返す。

ちょっとした起伏の登りがあれば停滞し、たった3mくらいでも登ると息が切れて止まってしまう。

全く思い通りに動けない。

もう速さとかは諦めて、とにかく転倒とかで怪我しない事にだけ集中した。

下山路の後半、デザートが待っている。

魚止メの滝だ。登山道からすぐに滝前に行ける。

高さも横幅も十分。岩盤の威圧感も素晴らしい。でも全く余裕がないので楽しめなかった。

もう一つある紅葉の滝は遠望過ぎるし草木に隠れててよく分からんかった。

そんな状態で5時間50分。コースタイムから1時間強遅れた情けない行動時間で餓鬼岳登山口に到着。

無事に下山が出来た自分の気力と、踏ん張った体にガチでお疲れと呟いた。

餓鬼岳駐車場で待機しているTAKUさんと久し振りに合流。

TAKUさんでも下山には4時間30分掛かったようで、この下りは本当にしんどかったと言っていた。

ずいぶんお待たせしてしまってすいませんでした。

最初の計画の段階から、待たせる事になるだろうとは思っていたので、下山路にTAKUさんの車を駐車しておいて良かった。

あとはTAKUさんの車で七倉ダム下の駐車場まで走って、スタート地点に戻り、今回の滝巡りは終了。 年齢と共に落ちる体力。最近では月間100km以上はジョギングしているので、それなりに鍛えてるとは思うけど、全然ダメダメだねぇ。

でも行きたい滝は尽きない。体力が尽きても、気力だけで抗ってやろうと思います。

7/12

6:15 七倉ダム下の駐車場 出発

6:40 滝壺付近で噴き出すヒョングリ滝

10:10 狭まった淵と2m滝

10:20 ツバメ沢との二俣出合い

11:10 ハングした20m滝

13:20 落ち口

14:55 第一ヒョングリ滝

16:20 30m斜瀑

17:10 第二ヒョングリ滝

7/13

5:30 第二ヒョングリ滝前 出発

6:00 二俣(※餓鬼岳の方面に登ってしまう)

7:10 再び二俣に戻ってきた

9:40 餓鬼のコブ脇の登山道合流

11:10 餓鬼岳山頂

11:30 餓鬼岳小屋

12:00 出発

15:55 最終水場

16:30 魚止メの滝

17:05 紅葉の滝

17:55 餓鬼岳登山口駐車場

18:40 七倉ダム下駐車場

6:15 七倉ダム下の駐車場 出発

6:40 滝壺付近で噴き出すヒョングリ滝

10:10 狭まった淵と2m滝

10:20 ツバメ沢との二俣出合い

11:10 ハングした20m滝

13:20 落ち口

14:55 第一ヒョングリ滝

16:20 30m斜瀑

17:10 第二ヒョングリ滝

7/13

5:30 第二ヒョングリ滝前 出発

6:00 二俣(※餓鬼岳の方面に登ってしまう)

7:10 再び二俣に戻ってきた

9:40 餓鬼のコブ脇の登山道合流

11:10 餓鬼岳山頂

11:30 餓鬼岳小屋

12:00 出発

15:55 最終水場

16:30 魚止メの滝

17:05 紅葉の滝

17:55 餓鬼岳登山口駐車場

18:40 七倉ダム下駐車場

※滝ノ沢のログが大幅に乱れてしまい修正していますので実際に歩いた記録とは異なっています。